「ひらがな覚えられない…」を解決!子供が夢中になる魔法の学習法とは?

子育てをしていると、ある日突然やってくる瞬間があります。それは、我が子が「これなあに?」と文字を指差す瞬間です。その時のお母さん・お父さんの心境は、まさに「ついに来たか…」という感じでしょう。

ひらがな46文字を覚えるという一大プロジェクトの始まりです。大人にとっては当たり前すぎるひらがなも、子供にとっては暗号のような存在。でも大丈夫!

今回は、お子さんが楽しみながらひらがなをマスターできる方法をご紹介します。

目次

「あいうえお」の歌で基礎固め

ひらがな学習の第一歩は、やはり歌から。リズムとメロディーに乗せることで、子供たちは驚くほどスムーズに文字を覚えていきます。音楽の力を借りて、楽しい学習のスタートを切りましょう。

歌の力は偉大なり

まずは王道の「あいうえおの歌」から始めましょう。メロディーに乗せることで、子供たちの記憶力は驚くほど向上します。ただし、ここで一つ注意点があります。親御さんが音痴だからといって遠慮する必要はありません!子供は親の歌声が世界で一番美しいと信じているのです(少なくとも幼稚園に入るまでは)。

オリジナル替え歌作戦

基本の歌に慣れたら、オリジナルの替え歌を作ってみましょう。例えば:

「あんぱん いちご うどん えび おにぎり」

食べ物バージョンなら、お腹が空いている時間帯の学習に最適です。

日常生活に溶け込ませる「ひらがな探し」

実は、私たちの周りには学習教材があふれています。特別な時間を作らなくても、日々の生活の中でひらがなに触れる機会はたくさん。お散歩やお買い物を、楽しい学習タイムに変えてしまいましょう。

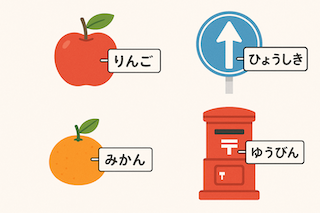

お散歩中の文字探検隊

外出時は絶好のひらがな学習チャンスです。看板や標識、お店の名前など、街中にはひらがながあふれています。「あ」の文字を見つけたら「あった!」と大騒ぎしましょう。

スーパーマーケットは学習の宝庫

スーパーでの買い物も絶好の学習タイム。商品のパッケージには、子供が興味を持ちそうなひらがながたくさん書かれています。

| 場所 | 学習できる文字 | おすすめ度 |

|---|---|---|

| 果物コーナー | りんご、みかん、ばなな | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| お菓子コーナー | あめ、ガム、クッキー | ⭐⭐⭐⭐ |

| 飲み物コーナー | おちゃ、ジュース、みず | ⭐⭐⭐⭐ |

| お肉・お魚コーナー | ぶた、とり、さかな | ⭐⭐⭐ |

遊びながら覚える創造的アプローチ

「勉強」という言葉を忘れて、とにかく遊びましょう。かるたやお風呂タイムなど、遊びの中に学習を自然に組み込むことで、子供は楽しみながらぐんぐん成長していきます。

ひらがなかるた大会

家族でひらがなかるたを楽しみましょう。最初は子供が圧倒的に不利ですが、大人は少しハンデをもらって参加することが大切です。わざと取るスピードを遅くしたり、「あれ?これは何て読むんだっけ?」と困ったふりをしてみましょう。

お風呂でひらがな温泉

お風呂の時間を利用したひらがな学習も効果的です。水に浮く文字のおもちゃを用意したり、シャンプーの泡で文字を書いてみたり。リラックスした環境での学習は、子供のストレスを軽減し、楽しい思い出として記憶に残ります。

デジタル時代の学習ツール活用法

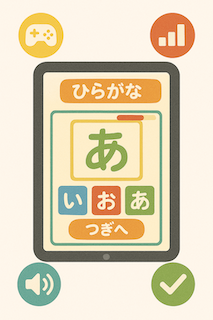

スマートフォンやタブレットは、使い方次第で素晴らしい学習ツールになります。ただし、デジタル機器との適切な距離感を保つことが大切。上手に活用して、効率的な学習を実現しましょう。

タブレットアプリの上手な使い方

現代の子供たちはデジタルネイティブ。タブレットやスマートフォンのひらがな学習アプリも効果的なツールです。

| アプリのタイプ | 特徴 | 推奨使用時間 |

|---|---|---|

| ゲーム型学習アプリ | 楽しみながら文字を覚える | 15〜20分/日 |

| なぞり書きアプリ | 書き順を正しく学べる | 10〜15分/日 |

| 読み聞かせアプリ | 音声で文字を確認できる | 20〜30分/日 |

動画コンテンツとの付き合い方

YouTubeなどの動画サイトにも、素晴らしいひらがな学習コンテンツがたくさんあります。歌って踊って覚える動画は、子供たちに大人気です。

子供は同じ動画を永遠にリピート再生したがる生き物です。親が「またこの歌…」と思っても、笑顔で付き合ってあげましょう。我慢は美徳です。

書く練習を楽しくする工夫

読めるようになったら、次は書く練習です。でも、いきなり鉛筆を持たせる必要はありません。砂場や粘土、お絵かきボードなど、様々な方法で「書く楽しさ」を体験させてあげましょう。

砂場や粘土を使った立体学習

文字を書く練習は、紙と鉛筆だけが全てではありません。砂場で指で文字を書いたり、粘土で文字の形を作ったり、様々な方法があります。

お絵かきボードの活用

繰り返し書いて消せるお絵かきボードは、ひらがな練習の強い味方です。何度間違えても、サッと消して再チャレンジできる気軽さが魅力です。

読む楽しさを伝える絵本活用術

絵本は、ひらがな学習において最高の教材です。文字を覚えるだけでなく、読むことの楽しさ、物語の世界への扉を開いてくれます。親子で過ごす読書タイムは、かけがえのない宝物になるでしょう。

一緒に読む時間の大切さ

絵本の読み聞かせは、ひらがな学習の基本中の基本です。最初は親が読んであげて、徐々に子供に読んでもらいましょう。

間違えても決して訂正を急がず、温かく見守ることが大切です。「おかあさん」を「おかあしゃん」と読んでも、それはそれで可愛らしいものです。

子供が主人公になる絵本

子供の名前を使った手作り絵本を作ってみるのも素敵なアイデアです。「○○ちゃんの大冒険」のような、子供が主人公のオリジナルストーリーを作れば、読む意欲が倍増します。

文才に自信がなくても大丈夫。子供にとって、自分が主人公の物語ほど面白いものはないのです。

挫折しそうな時の対処法

順調に進んでいたはずなのに、突然壁にぶつかることがあります。子供が「もうやりたくない」と言い出したり、なかなか覚えられない文字があったり。そんな時こそ、親の対応が重要です。焦らず、温かく見守る姿勢が大切です。

「覚えられない」への対応

どんなに頑張っても、なかなか覚えられない文字があるものです。そんな時は、無理に押し付けず、一旦休憩することも大切です。

| 子供の状態 | おすすめの対応 |

|---|---|

| 集中力が切れている | 10分間の休憩を入れる |

| イライラしている | 別の遊びに切り替える |

| 「もうやりたくない」と言う | その日は終了し、翌日また挑戦 |

| 眠そうにしている | 無理せず休息を優先 |

他の子と比較しない心構え

「お隣の○○ちゃんはもうひらがなが全部読めるのに…」そんな風に思ってしまうこともあるでしょう。でも、子供の成長ペースは十人十色です。

親のモチベーション維持法

子供の学習を支えるには、まず親自身が元気でいることが何より大切です。完璧を目指さず、時には休憩を取りながら、長期戦に備えましょう。親が楽しんでいる姿こそが、子供にとって最高のお手本になります。

親も一緒に楽しむ心構え

子供のひらがな学習は、実は親にとっても新鮮な体験です。大人になって忘れていた「学ぶ楽しさ」を思い出すかもしれません。

休憩も必要

毎日コツコツと続けることは素晴らしいですが、時には休息日も必要です。親が疲れている時は、無理をせず「今日はお休みの日」にしても良いのです。

| 週の学習計画例 | 内容 |

|---|---|

| 月曜日 | 新しい文字3つを学ぶ |

| 火曜日 | 復習+かるた遊び |

| 水曜日 | お散歩で文字探し |

| 木曜日 | 書く練習 |

| 金曜日 | 絵本の読み聞かせ |

| 土曜日 | 自由遊び(ゆるい復習) |

| 日曜日 | 完全お休み |

まとめ:ひらがなマスターへの道のり

ここまで様々な学習方法をご紹介してきましたが、最も大切なのは「楽しむこと」です。親子で笑顔で過ごした時間は、文字を覚える以上に価値のある体験となります。ひらがな学習を通じて、素敵な親子の思い出を作っていきましょう。

子供のひらがな学習は、親子にとって特別な時間です。文字を覚えることは単なる学習ではなく、コミュニケーションの扉を開く魔法のようなものです。

急がず、焦らず、楽しみながら進めていけば、必ず成果は現れます。そして何より、一緒に学んだ時間は、親子の大切な思い出になることでしょう。

新たな冒険の始まり:「あ」から始まったひらがなの冒険は、やがて「ん」でゴールを迎えます。でも実際は、それは終わりではなく、読書という新たな冒険の始まりなのです。

今日も親子で楽しいひらがな学習の時間をお過ごしください。きっと、お子さんの「できた!」という嬉しそうな声が聞こえてくるはずです。

注意事項:学習の進度には個人差があります。お子さんのペースに合わせて、無理なく楽しく続けていきましょう。

関連記事