調査と検証の違いを分かりやすく解説!ビジネスで使い分けるポイント

ビジネスシーンや研究の現場で頻繁に使われる「調査」と「検証」という言葉。

似たような場面で使われることも多いため、その違いが曖昧になっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、調査と検証の違いを分かりやすく解説し、それぞれの目的や具体的な使い分け方について詳しくご紹介します。

正しく理解することで、業務の効率化や成果の質を高めることができます。

目次

調査と検証の違い

まず、結論として簡単にまとめておきます。

調査:まだ分かっていない事実や情報を集めて明らかにする活動

「知らないことを知ること」

検証:すでにある仮説や主張が正しいかどうかを確かめる活動

「正しいかどうかを確かめること」

調査とは?基本的な意味と目的

調査の基本的な意味と目的を確認します。

調査の定義

調査とは、まだ分かっていない事実や情報を集めて明らかにする活動のことです。

英語では「Research」や「Survey」と表現され、新しい知見を得ることを主な目的としています。

調査の最大の特徴は、「答えがまだ分かっていない状態からスタートする」という点です。市場の動向、顧客のニーズ、競合他社の戦略など、現時点では把握できていない情報を収集し、分析することが調査の本質です。

調査の具体例

実際のビジネスシーンでは、以下のような場面で調査が行われます。

市場調査では、新商品を開発する際に、ターゲット顧客の年齢層、購買動機、価格帯の許容範囲などを明らかにします。

アンケートやインタビューを通じて、まだ見えていない市場のニーズを掘り起こすのです。

競合調査では、同業他社の製品スペック、価格設定、販売戦略などを調べます。自社にはない情報を集め、競争優位性を見つけ出すことが目的です。

実態調査では、社内の業務プロセスや従業員の働き方など、現状がどうなっているのかを把握します。改善のための第一歩として、まず現状を正確に知ることが重要です。

検証とは?基本的な意味と目的

検証の基本的な意味と目的を確認します。

検証の定義

検証とは、すでにある仮説や主張が正しいかどうかを確かめる活動のことです。

英語では「Verification」や「Validation」と表現され、真偽を見極めることを目的としています。

検証の最大の特徴は、「確認したい対象がすでに存在している」という点です。

ある主張、データ、理論、システムなどについて、それが本当に正しいのか、期待通りに機能するのかを実験や分析によって確認します。

検証の具体例

ビジネスや研究の現場では、次のような検証が日常的に行われています。

仮説検証では、「この施策を実施すれば売上が20%向上する」という仮説を立て、実際に施策を試してその結果を測定します。

仮説通りの結果が得られるかどうかを確かめるのが目的です。

品質検証では、開発した製品やシステムが設計通りに動作するか、不具合はないかをテストします。

要件定義書に記載された仕様を満たしているかを一つひとつチェックしていきます。

データ検証では、収集したデータに誤りや矛盾がないかを確認します。

入力ミス、重複、異常値などをチェックし、データの信頼性を保証します。

調査と検証の5つの違い

| 比較項目 | 調査 | 検証 |

|---|---|---|

| 目的 | 知らないことを知る | 正しいかどうかを確かめる |

| スタート地点 | 情報がない状態 | 仮説や対象がある状態 |

| プロセス | 情報収集→分析→結論導出 | 仮説設定→実験/測定→結果評価 |

| 結果の性質 | 新しい発見や知見 | 正しいか誤りかの判定 |

| 使用する手法 | アンケート、インタビュー、文献調査、観察など | 実験、A/Bテスト、統計検定、品質テストなど |

1. 目的の違い

調査の目的は「知らないことを知る」ことです。

まだ明らかになっていない事実や情報を収集し、新しい発見や気づきを得ることを目指します。

一方、検証の目的は「正しいかどうかを確かめる」ことです。

すでにある情報や仮説について、その妥当性や真偽を判定することが目標となります。

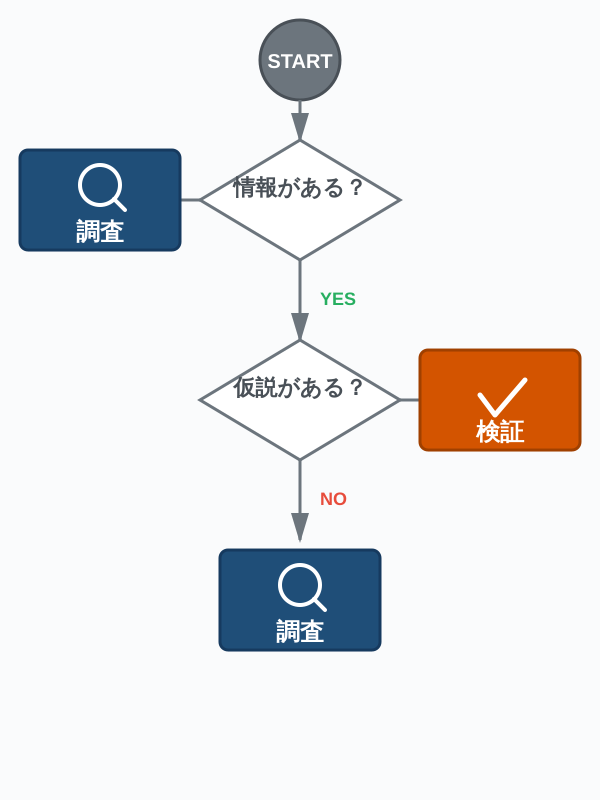

2. スタート地点の違い

調査は情報がない状態から始まります。

「顧客は何を求めているのか」「市場規模はどのくらいか」など、答えがまだ分からない問いに対して情報を集めていきます。

検証は仮説や対象がある状態から始まります。

「この方法なら効果がある」「このシステムは正常に動く」など、確認したい内容が明確に存在しています。

3. プロセスの違い

調査のプロセスは、情報収集から分析、そして結論の導出へと進みます。

アンケート、インタビュー、文献調査、観察など、さまざまな手法で広く情報を集め、そこから傾向やパターンを見つけ出します。

検証のプロセスは、仮説の設定、実験や測定、結果の評価という流れになります。

条件を統制した環境で実験を行い、得られたデータが仮説を支持するかどうかを判断します。

4. 結果の性質の違い

調査の結果は、新しい発見や知見として表れます。

「若年層の60%が環境配慮型商品を好む」「競合A社は価格訴求を強化している」といった、これまで知らなかった事実が明らかになります。

検証の結果は、正しいか誤りかという判定として表れます。

「仮説は正しかった」「システムは要件を満たしている」「データに問題がある」など、二値的または評価的な結論が得られます。

5. 使用する手法の違い

調査では、アンケート調査、ヒアリング、フィールドワーク、文献レビューなど、広範囲から情報を集める手法が用いられます。

質的データと量的データの両方を扱うことが多いです。

検証では、実験、A/Bテスト、統計的検定、品質テスト、デバッグなど、特定の条件下で結果を測定・比較する手法が中心となります。

再現性や客観性が重視されます。

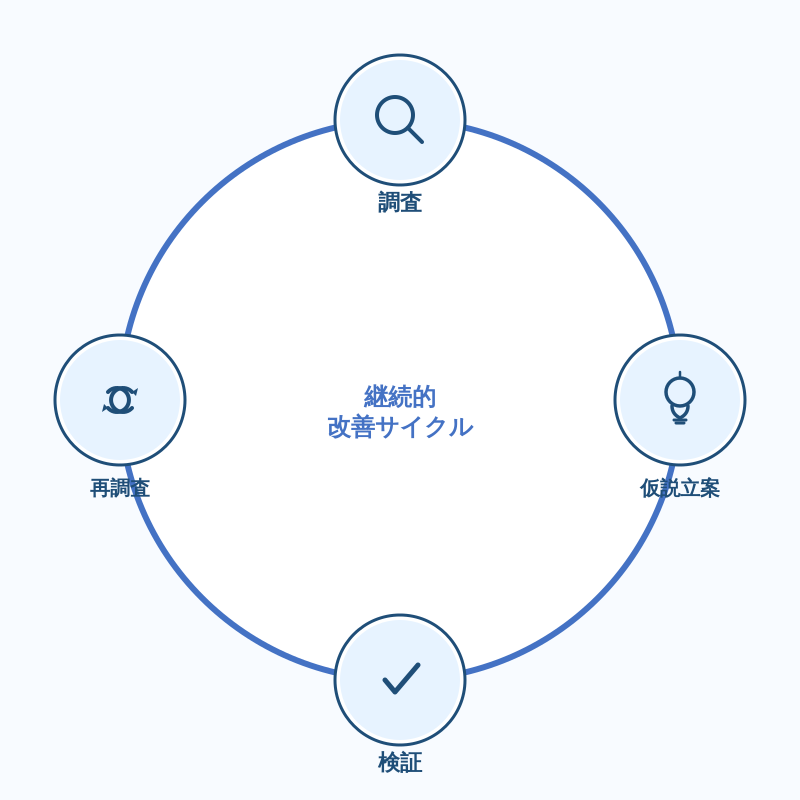

調査と検証を組み合わせる重要性

実際のビジネスや研究では、調査と検証は単独で行われるのではなく、組み合わせて使われることがほとんどです。

典型的な流れは次のようになります。

ステップ1:調査

市場や顧客のニーズを把握し、課題を発見します。

ステップ2:仮説立案

調査結果をもとに、「このソリューションが有効だろう」という仮説を立てます。

ステップ3:検証

仮説が正しいかどうかを実験や試験運用で確かめます。

ステップ4:再調査

検証結果を受けて、さらに詳しい調査や追加の検証を行います。

このサイクルを繰り返すことで、より精度の高い意思決定や問題解決が可能になります。

ビジネスシーンでの使い分けポイント

調査を優先すべき場面

- 新規事業や新商品の企画段階

- 市場参入前のマーケットリサーチ

- 顧客満足度や課題の把握

- 業界動向や技術トレンドの把握

- 問題の原因が不明な場合

これらの場面では、まず情報を広く集めることが最優先です。

検証を優先すべき場面

- 施策の効果を測定したい時

- システムやプロダクトの品質保証

- 改善案の有効性を確認したい時

- データの正確性を担保したい時

- 理論や方法論の妥当性を確認したい時

これらの場面では、明確な基準に基づいて判定することが求められます。

まとめ:調査と検証の違いを理解して効果的に活用しよう

調査と検証は、どちらもビジネスや研究において欠かせない重要な活動ですが、その目的と役割は大きく異なります。

調査は「未知を既知にする」ための活動であり、新しい情報や発見を得ることが目的です。情報がない状態からスタートし、広く深く事実を集めていきます。

検証は「正しさを確かめる」ための活動であり、仮説や主張の妥当性を判定することが目的です。すでにある対象について、その真偽や品質を評価します。

この違いを正しく理解し、場面に応じて適切に使い分けることで、業務の質を高め、より確実な成果を出すことができます。

また、調査と検証を組み合わせたサイクルを回すことで、継続的な改善と成長が可能になります。

ビジネスパーソンとして、この2つの概念をしっかりと使い分けられるようになることは、問題解決力や意思決定力の向上につながる重要なスキルと言えるでしょう。

関連記事